よくある疑問

- As is / To be って何?

- As is / To be のメリットって何?

- As is / To be の使い方を知りたい

上記のような疑問にこたえていきます。

As is/To beは問題を発見するためのフレームワークです。

「目標の立て方がわからない」

「何を改善すればいいかわからない」

上記のような悩みをもっている人は、As is/To beを使うことで解決できます!

この記事の信頼性

この記事を書いている僕は、本業は東証プライム上場企業の管理職を務めています。

- 上場企業の管理職

- 200名以上の従業員マネジメント経験

- 現在はIT企画部門

- 10億円以上のプロジェクト担当

- 経営層に向けたプレゼンが日常業務

業務はこんな感じです。

フレームワークを使うことは、通常業務で必須レベルです。

(Twitter:@logithin_labo)

それでは詳しく解説していきます。

タップできる目次

As is/To be の用途とは?【問題を発見するフレームワーク】

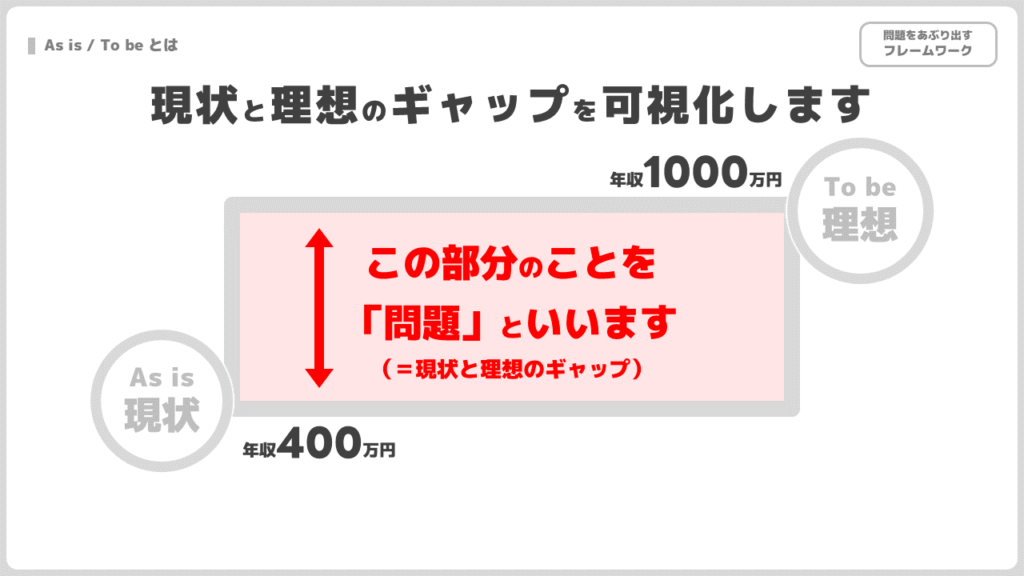

「As is / To Be」とは、あるべき理想の姿と現状のギャップを可視化するフレームワークです。

- As is:現状

- To be:あるべき理想

上記のように、現状とあるべき理想をまとめます。

現実と理想のギャップになるのが「問題」です。

そして、問題を解決する具体策を「課題」と定義します。

あらゆる問題解決はAs is/To beからはじまる

あらゆる問題解決は、理想と現実のギャップを知るとことからはじまります。

例えば、月の売上目標が1,000万円の本屋さんが、実際のところ900万円だったとします。

- As is:900万円

- To be:1,000万円

このギャップになる100万円が問題です。

上記のように整理ができれば

ギャップを埋めるための方法を考えることができます。

ここで言うと、残り100万円の売上を上げるためには何をすればいいのか?

といったように思考する幅を制限することができますよね。

As is/To be のメリット3点【”いま”と”未来”への効果】

As is/To beを使うメリットは大きく3つあります。

- 問題点や改善点を把握する

- 問題点を明確にして未来を考える

- 現状を見直して生産性を向上させる

上記のようになります。

それぞれ解説していきます!

メリット①:問題点や改善点を把握する

ひとつ目に「問題点や改善点を把握する」ことです。

As is/To beでは、現状の分析、理想のイメージ両方を行って問題点や改善すべき点を明確にすることができます。

- ビジネスプロセスの構築

- 業務の改善

- プロジェクトの進め方

上記は一例ですが、よく使われるケースです。

現状を把握するためには、徹底的に事実ベースで洗い出す必要があります。

現状の洗い出しには「【論点思考とは】例題つきで簡単解説【トレーニング3つの手順】」や

「批判的思考(クリティカルシンキング)とは【本質を見極める思考法】」が役に立ちますので参考にしてみてください。

メリット②:問題点を明確にして未来を考える

ふたつ目に「問題点を明確にして未来を考える」ことができます。

As is/To be=未来思考です。

そもそも問題を洗い出して解決しようという意図をもって使うフレームワークなので

未来をイメージして現状の問題を改善するための整理ができます。

現状に忙殺されていると、なかなか未来を考える時間は取れないですよね。

As is/To beのような簡単なフレームワークを使って考えることで考えるキッカケにもなりますよ。

メリット③:現状を見直して生産性を向上させる

最後に「現状を見直して生産性を向上させる」ことです。

As is/To beでは、特に現状を把握する工程において

- 事実やデータに基づいて現状を分析する

- 現状についてメンバーと話し合う

- 最も重要な問題は何か?

上記のようなことを徹底的に洗い出すため、未来のためにやることだけではなく

当たり前になってしまった現状についても見直しをすることができます。

メンバーと話し合う良いキッカケにもなりますよ。

As is/To be の使い方を解説します【3つの手順】

最後に、As is/To beの使い方について解説します。

結論、以下の3つの手順です。

- あるべき理想の姿を書き出す

- 現状を事実ベースで整理する

- ビジョンを決めてギャップを整理する

それぞれ解説していきます!

手順①:あるべき理想の姿を書き出す

まずは、あるべき姿として想像できる要素を洗い出します。

- 年商1億円

- 社員数100名

- 連携の取れるチーム

上記のように、おもいつく限り出していきましょう。

手順②:現状を事実ベースで整理する

次に、現状を洗い出します。

- 年商5千万円

- 社員数50名

- 社員間のコミュニケーションが希薄

上記のように現状についても一通り洗い出します。

手順③:ビジョンを決めてギャップを整理する

最後に手順①と手順②で洗い出した要素のギャップを分析します。

現状5千万円の年商を1億円にするにはどうすればいいか?

- 社員数を倍にして業務量を上げる

- 社員のスキルアップをして作業量を上げる

- 店舗をもう1店舗増やして売上を上げる

上記のようなギャップが具体的な解決策、つまり課題になります。

他の問題も思考していきましょう。

社員数を50名から100名に増やすにはどうすればいいか?

- 土日祝日休めるようにする

- 既存の社員から紹介してもらう

- 社員を増やすためにはまず売上を上げて原資を確保する

連携が取れるチームづくりをするには何をすればいいか?

- テレワーク中心となっているので、出社日数を増やす

- 毎日1回は必ずWEB上でカメラONで会話する

- 飲み会をひらいて懇親を深める

上記のようになります。

As is/To beを使って、現状と理想を整理することによって

取り組むべきことがじょじょにみえてきます。

まとめ

最後に本記事の簡単なまとめです。

「As is/To Be」は、自分たちが到達したい理想の姿を言語化する

「As is/To Be」は、「いま(現状)」と「未来(理想)」を分析する

「As is/To Be」は、3つの手順で実践が可能です

プロジェクト、ビジネスプロセス構築、業務改善、など

As is/To beは様々なビジネスシーンで利用されるフレームワークです。

考え方とやり方は簡単なので、ぜひおさえてみてくださいね。

参考にしてみてくださいね。