よくある疑問

- 4P分析って何?

- 製品コンセプトとか分析ってどうやってするの?

- 市場とか他社との比較とかどうやるかわからない

こんな疑問に答えていきます。

こんな方におすすめ

- 会社のマーケティング部門初心者

- マーケティングに興味のある

- 自社と他社を比較した資料をつくりたい企画部門

上記のような人は4P分析を使いこなすことで4つの視点でバランスの良い戦略を立てることができます。

本記事では4P分析を具体例つきで解説していきます。

4P分析するときの注意点や類似した分析方法も紹介します。ぜひ参考にしてください!

この記事の信頼性

この記事を書いている僕は、本業は東証プライム上場企業の管理職を務めています。

数年前から副業でブログを始めました。

- 上場企業の管理職

- 200名以上の従業員マネジメント経験

- 現在はIT企画部門

- 10億円以上のプロジェクト担当

- 経営層に向けたプレゼンが日常業務

業務はこんな感じです!

(Twitter:@logithin_labo)

タップできる目次

【4P分析とは】矛盾回避の4つの視点

4P分析とは、企業視点で顧客ニーズを考えるフレームワークです。

4P分析とは

- Product:製品

- Price:価格

- Place:流通

- Promotion:販促

上記の頭文字を取って4Pといいます。

4P分析は、新製品やサービスのマーケティング戦略をつくるときや、

既存の製品、サービスの見直しに利用します。

4P=企業が検討すべき要素を網羅した4つの視点

疑問:なんでこの4つなの?

企業が製品・サービスを「どう売るか?」を考えるときに必要なのがこの4つの要素だからです。

4Pをより詳しく

- Product(製品):顧客は製品・サービスに何を求めているのか考える

- Price(価格):いくらで売るのか考える

- Place(流通):どこで売るのか、どうやって届けるのか考える

- Promotion(販促):どうやって知らせるのか考える

簡単にいうと上記のようになります。

それぞれの要素の中でどんな分析をするのか、は「4P分析の具体例を3つ紹介します【企業・製品・サービス】」で詳しく解説します。

4P分析は「売る側」の課題まとめ

くり返しになりますが、4P分析は「売る側」の視点です。

企業視点と顧客視点の違い

上記のように顧客視点だとより抽象的な表現でまとめられがちなものを

企業視点では細かくニーズ調査、分析する必要がありますね。

- 顧客は「味」に不満があるのに「見栄え」を改善する

- 顧客は「見栄え」に不満があるのに「味」を改善する

求められてるものが何なのか、ちゃんと理解せずにお金や時間をかけることは企業にとって損失になります。

くり返しになりますが、4P分析は企業視点の分析方法です。

補足:4C分析【顧客視点の分析方法】

4C分析とは、顧客が商品を選択して購入するまでに与える影響を4つの要素にまとめたフレームワークです。

4C分析とは

- Customer Value:顧客価値

- Cost:顧客のコスト

- Convenience:顧客にとっての利便性

- Communication:顧客とのコミュニケーション

まくら言葉で表現しているように「顧客視点」の分析方法が4C分析です。

製品やサービスの売り方をゴールとする企業視点の4P分析と、購買にいたるまでの要素を整理した4C分析は若干性質が違います。

正確におさえておかなくともOKなのでなんとなく頭に入れておきましょう。

4P分析のメリット【4Pが書けた悪い例を紹介】

4P分析の最大のメリットは、

「顧客視点」「企業視点」どちらか一方向からの「偏り」による

食い違いや読み誤りから生じる矛盾を防ぐことにあります。

前述の通り、企業が製品・サービスを「どう売るか?」を考えるときに必要なのが4Pの要素です。

つまり、4Pの要素で検討することで企業で起こる課題のあるあるを網羅的に解消してくれるんです。

対して、企業視点に偏ってものごとを考えてしまうと起こってしまう

失敗例を考えてみましょう。

地域最安値のラーメン屋の例

- Product(製品):ラーメン

- Price(価格):地域最安値を目指して価格設定(1杯500円)

- Place(流通):原材料などコストを抑制する視点が抜けていた

- Promotion(販促):地域最安値

上記は「流通」の視点が欠けた例です。

「安くすればお客さんくるだろう」という安易なコンセプトとプロモーションをした結果、

500円のラーメン1杯で儲かる金額は100円といったような、薄利多売のような形になってしまうケースです。

というわけで、

4Pすべての視点でバランスよく検討することで食い違いや読み誤りから生じる矛盾を防ぐことができます。

言い換えると検討する「切り口」を与えてくれるのが4P分析です。

この矛盾をふせぐ効果こそ4P分析の最大のメリットです。

4P分析の具体例を3つ紹介します【企業・製品・サービス】

疑問:4P分析がどんなものかわかったから、どんな感じで使うか具体例を知りたい

こんな疑問にこたえていきます。

本章では4P分析を上手に使っている企業・製品・サービスの3つの例を紹介します。

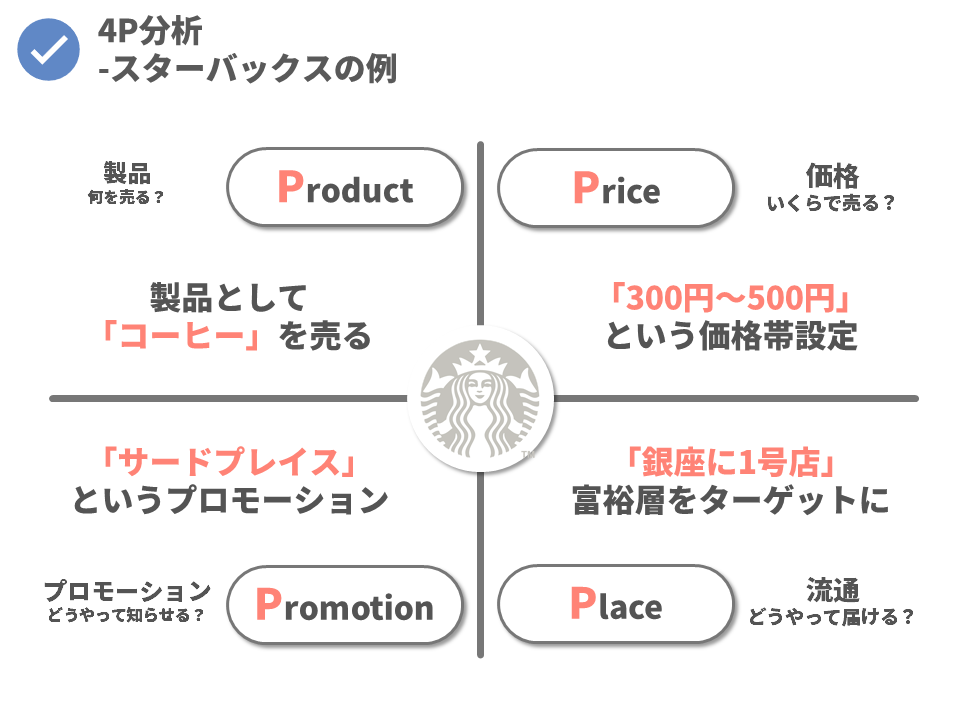

例①:【企業編】スタバの具体例

製品:コーヒー

- 企業として儲けるためコーヒーという製品を販売

価格:300~500円くらい

- 長居しても気まずくないちょっと高めの価格設定

流通:少し余裕のある人に向けた流通

- 日本では銀座に一号店を出店

- クオリティ維持のため直営展開のみ(フランチャイズやらない)

販促:サードプレイス(第三の場所)

- 家、職場に次ぐ第三の場所を提供している、というコンセプト

- 場所を提供するついでにコーヒーを売っている

スタバは上記のように「サードプレイス(第三の場所)」という販促を上手に使っています。

心を休める癒しの場所を提供すると共にコーヒーを売っている、

というなんともオシャレでたくみな戦略です。

例②:【製品編】チョコレート効果の例

価格:普通のチョコより少し高い

流通:どこでも買える

販促:チョコレートなのに健康志向

- 「いままで ごめんね、チョコレート。」というプロモーション

- 高カカオチョコは低GI食品

上記は明治のチョコレート効果の例です。

健康志向な人でも食べれるチョコ、というチョコレートのイメージを逆手に取ったプローション戦略です。

お客がチョコに抱いているイメージや、チョコに求めるものをちゃんと分析できているからこそ、できるプロモーションですね。

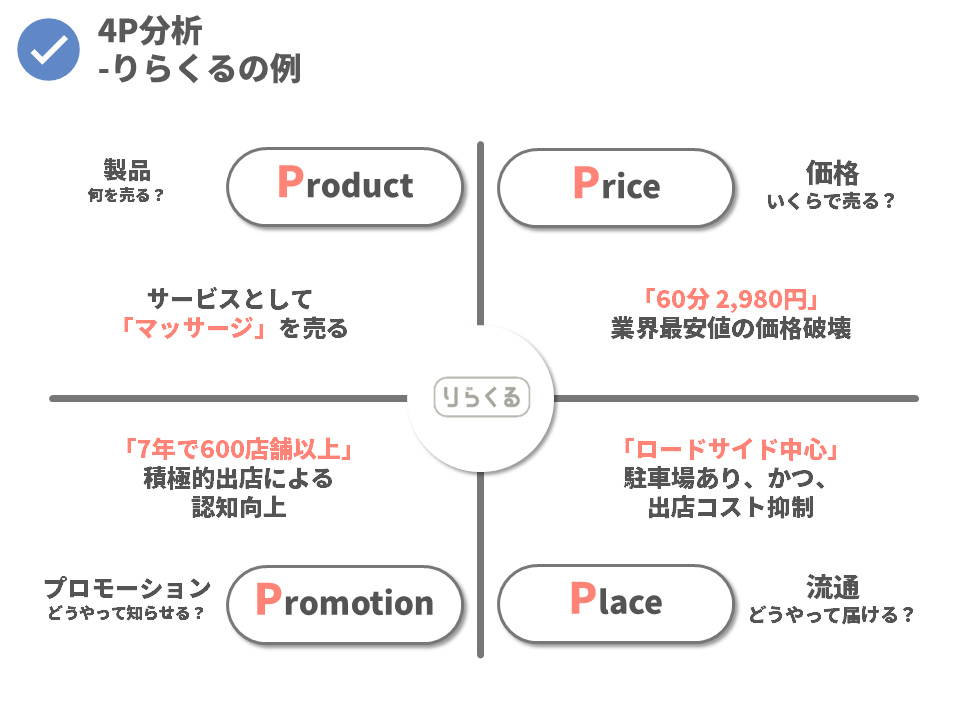

例③:【サービス編】りらくるの例

価格:60分2,980円

- これまでの相場を2,000円以上下回る価格破壊

流通:ロードサイド

- 駐車場ありの店構え

- 郊外への出店によるコスト抑制

販促:7年で600店舗以上

- 積極的な出店による認知向上

- 「りらくる」の看板が町中に

以前はマッサージ・リラクゼーションといえばなんとなく駅前にあるイメージでした。

ロードサイドになかなかない、というのは結構盲点で、コスト抑制にもつながる好戦略。

そして、積極的な出店の背景には、セラピストの育成や働き方による仕組みもあるようです。

以下の記事がわかりやすかったので参考までにご覧ください。

まとめ:4P分のメリットを活かしてバランスの取れた戦略をつくろう

本記事では、4P分析について具体例つきで解説してきました。

少しまとめます。

- 4P分析とは、顧客ニーズに応えるための分析方法

※企業視点であり、顧客視点ではない - 4Pの視点で企業で起きる課題のあるあるを網羅的に検討できる

- 食い違いや見誤りから起こる矛盾を防げる

上記のポイントをおさえて具体例の章をぜひ読んでください。

要点さえわかれば自分でも「企業・製品・サービス」を分析してみると良いかもしれません。

4P分析はマーケテイング戦略には必須のフレームワークです。

ぜひ本記事の内容を参考にしてみてくださいね。